ESTUDO DE TRATABILIDADE E SUA IMPORTÂNCIA EM EFLUENTES INDUSTRIAIS

O “estudo de jar-test” ou “ensaio de tratabilidade” é uma técnica fundamental na avaliação e otimização de processos de coagulação e floculação no tratamento de água e de efluentes industriais.

O objetivo deste estudo é observar e verificar qual será o melhor método e dosagem do(s) produto(s) químico(s) a ser(em) utilizado(s) para remoção dos possíveis contaminantes. Além disso, o estudo de tratabilidade visa identificar as eficiências de cada coagulante nas remoções dos diversos poluentes que constituem o efluente bruto.

Este estudo é de fundamental importância para propor um projeto adequado e confiável para o cliente.

Figura 1 – Ensaio de jar-test em um efluente industrial.

Com o resultado do estudo de tratabilidade, poderá ser elaborado um estudo de balanço de massa a fim de estimar e quantificar as cargas e concentrações de poluentes que sairão no efluente tratado, além de ser possível de estimar, com maior confiabilidade, o consumo de químicos e a geração de lodo.

A importância desse estudo pode ser resumida nos seguintes pontos:

- Otimização do tratamento: O estudo de tratabilidade/Jar-test permite determinar as dosagens ideais de coagulantes e floculantes, maximizando a eficiência na remoção de sólidos suspensos, matéria orgânica e outros poluentes presentes nos efluentes.

- Economia de produtos químicos: Ao identificar a quantidade exata de produtos químicos necessários para o tratamento, o jar-test ajuda a evitar desperdícios e a reduzir os custos operacionais.

- Avaliação de diferentes produtos: O jar-test possibilita a comparação de diferentes tipos e marcas de coagulantes e floculantes, permitindo a escolha dos produtos mais eficazes e econômicos para o tratamento específico dos efluentes.

- Ajustes em tempo real: Com o jar-test, é possível realizar ajustes rápidos e precisos no processo de tratamento em resposta a variações na composição dos efluentes, garantindo uma operação contínua e eficiente.

- Compreensão do processo: O estudo fornece uma compreensão detalhada dos mecanismos de coagulação e floculação, auxiliando na identificação de problemas e na implementação de melhorias no sistema de tratamento.

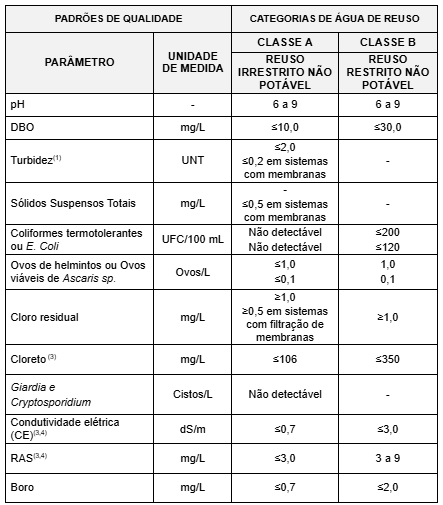

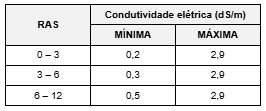

- Conformidade com Normas: Através da otimização dos processos de tratamento, o jar-test contribui para que os efluentes tratados atendam aos padrões regulatórios, evitando penalidades e impactos ambientais negativos.

Portanto, o estudo de tratabilidade é essencial para garantir a eficácia, a eficiência econômica e a conformidade regulatória do tratamento de efluentes industriais, além de proporcionar flexibilidade e conhecimento aprofundado sobre o processo de coagulação e floculação.

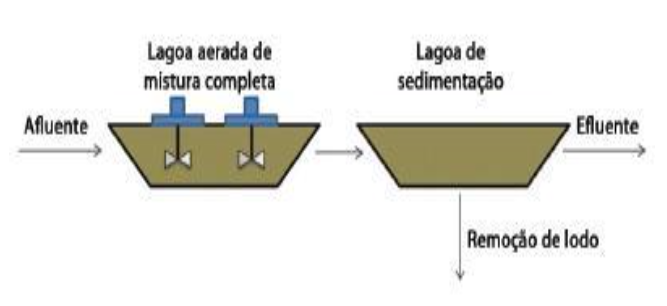

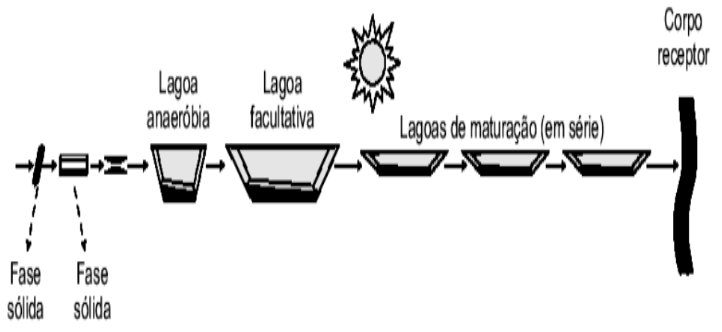

É importante salientar que estudos de tratabilidade para sistemas biológicos requerem alguns meses para formação do lodo e, por este motivo, é de dificil realização em indústrias que queiram tratar o seu efluente doméstico que apresentam elevados teores de matéria orgânica. Neste caso, como os efluentes domésticos apresentam semelhanças em suas composições (ausência de metais e com presenças de matéria orgânica e macronutrientes) em qualquer localidade, e os processos de tratamento biológicos são conhecidos e difundidos mundialmente, e, portanto, os projetos/melhorias de uma “ETE Doméstica ou Sanitária” utiliza os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e da expertise da empresa prestadora de serviço.

Se você está precisando de ajuda e precisa melhorar o tratamento de efluente da sua indústria, a H2O Engenharia pode te ajudar com técnicas de jar-test e nossa expertise. Faça uma consulta agora mesmo e se livre dos problemas de não conformidade da sua ETE.